説明

嚥下障害患者に行われる間接訓練を理解するための基礎内容として、筋力に関することと、関節可動域に関することを学ぶ。解剖生理を学んだ上で、筋力低下、拘縮に対する治療計画を立てられるようになることが目標である。間接訓練に使われる動作には、筋力増強を目的とするもの以外に、動作の巧緻性を高める運動学習の側面が強いものも含まれるが、この項では運動学習には言及しない。

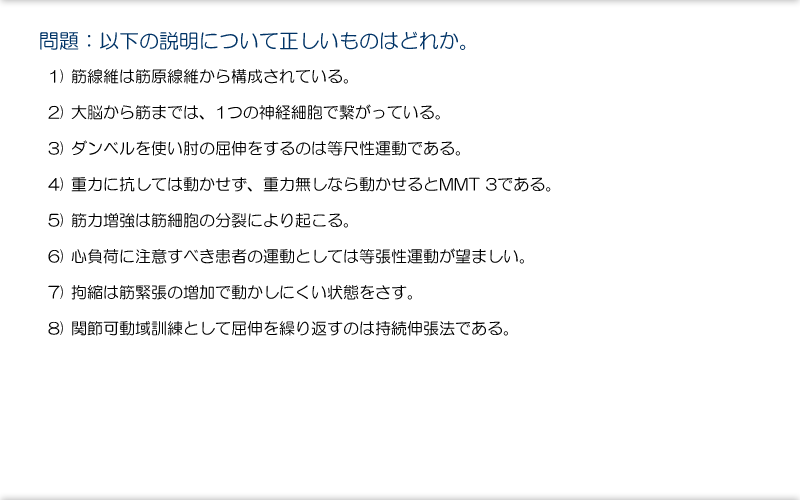

説明

筋は筋束の集まりであり、筋束は筋線維(筋細胞)の集まりである。その筋線維は筋原線維から出来ており、筋原線維の収縮はミオシンとアクチンのすべりにより生じる。

筋線維は染色されかたの違いでタイプI線維とタイプII線維に分けられる。タイプI線維の多い筋は赤くみえるため赤筋と呼ばれる。タイプI線維にはミトコンドリアなどが多く、酸化系の代謝が盛んなであり、筋の収縮速度は遅いものの、疲労しにくく、持久力運動に適する。タイプII線維の多い筋は白筋と呼ばれ解糖系の酵素が多く、筋収縮が早く、瞬発力に優れるが、疲労しやすい。

弱い力を出す際は、まずタイプI線維が動員され、その後でタイプII線維が動員される。

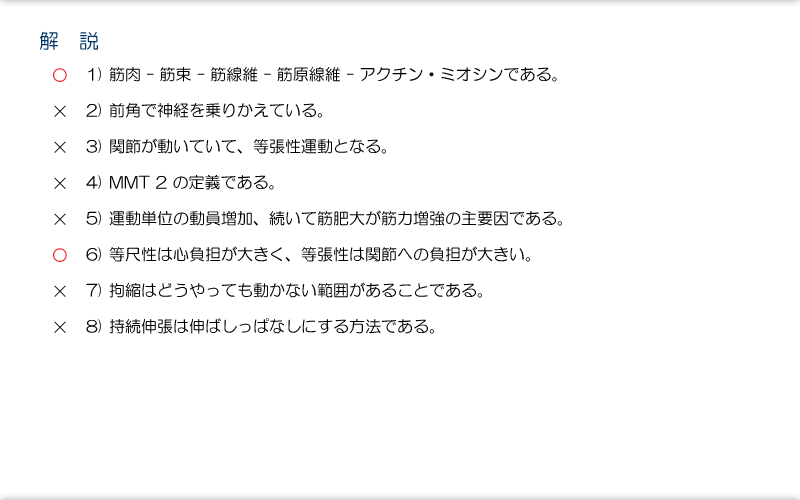

説明

筋が収縮するためには、まず、大脳皮質の運動野にある運動神経が発火する。この運動神経の軸索は錐体路(皮質脊髄路)を通って脳幹に至り、錐体交叉で反対側に移り、そのまま脊髄側索を降下し、脊髄前角に至る (中枢性(一次)運動神経)。その後、前角にある前角細胞にシナプスで接続し、その前角細胞の軸索が筋のところまで通じている(末梢性(二次)運動神経)。

前角細胞の軸索は枝分かれし、数本から数百本の筋細胞に接続する。一つの運動神経とそれに支配される筋線維群をまとめて運動単位と呼ぶ。一つの筋において、筋線維数を運動単位数で割った値を神経支配比と呼ぶ。神経支配比は手指などの小さな筋で小さく、大腿四頭筋などからだを支える大きな筋で大きい。ひとつの運動神経がon/offされたときに変わる収縮筋線維数が大きいほど粗い制御となるためである。

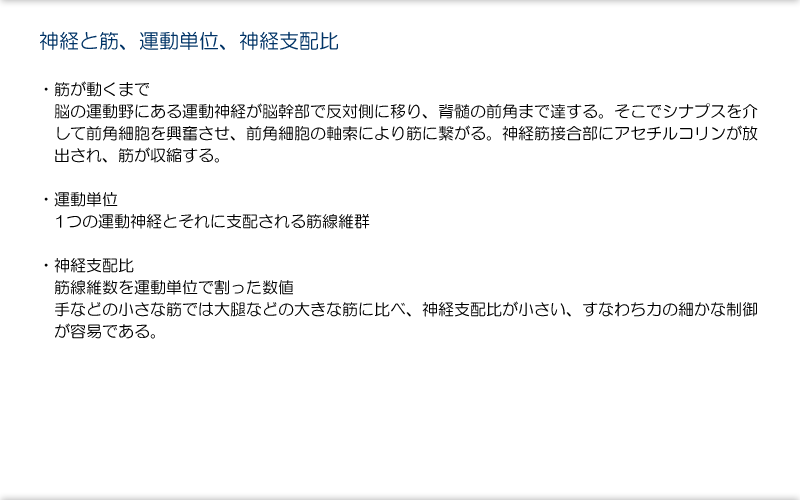

説明

筋収縮は抵抗の与え方により等尺性、等張性、等運動性に分類される。また、関節がどの方向に動くかにより、筋が縮む方向に動けば求心性収縮、筋に力が入っていても伸ばされていく場合には遠心性収縮と呼ばれ、動かなければ等尺性収縮となる。遠心性収縮では筋力がつきやすいが、方法を誤れば筋傷害の危険性も高くなるとされている。

説明

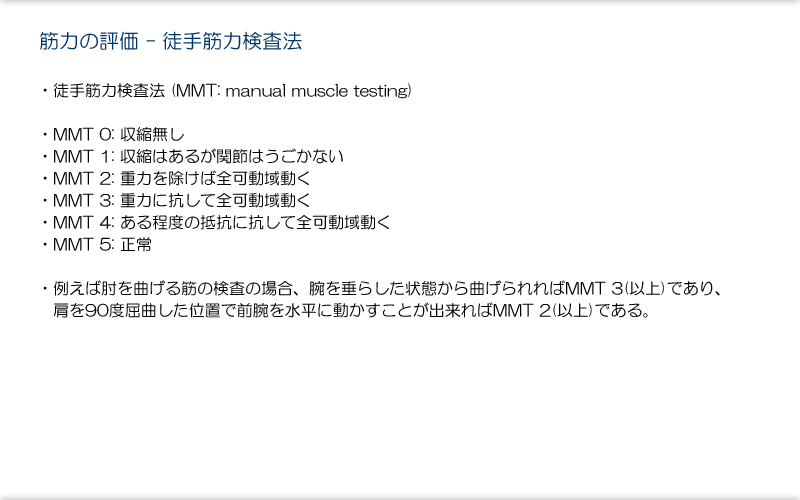

筋力を評価するには徒手筋力検査法が用いられる。重力を基準にするところがポイントで、測定する筋が収縮したとき体の遠位部が上に向かってくるような姿勢でも動かせるときはMMTの3の条件を満たしたことになる。関節を動かす動作が水平面上でなら出来る場合、MMTは2となる。

MMTでは、0と1、3と4のように同じく1段階の違いであっても絶対筋力としては同じでないことに注意しなければならない。0から1の絶対筋力の変化は3から4のそれよりも非常に小さい。

説明

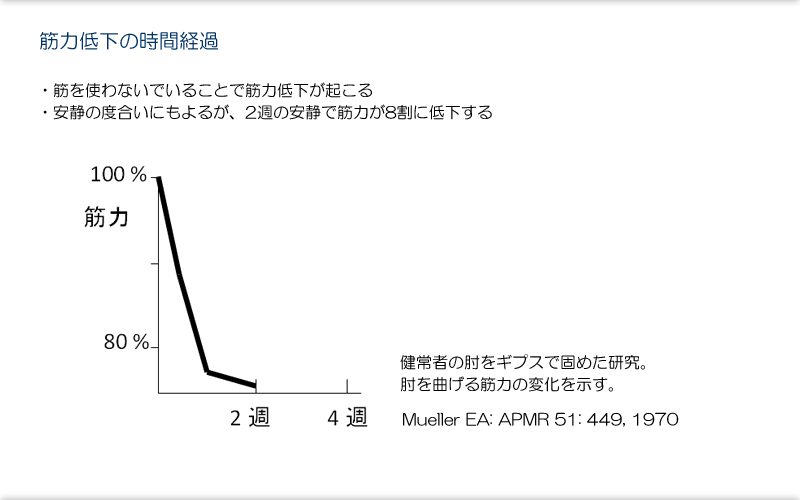

筋は使わないでいると筋力が低下する。安静の程度によるが、2週安静にしていれば20%筋力が低下するという報告がある。筋は使っておかなければならない。

説明

筋力増強のためには、筋に負荷をかける必要がある。機械的刺激、筋活動により成長因子分泌など各種反応が誘発される。その際、負荷量、収縮時間、頻度、期間により筋力増強効果が変わってくる。

筋を収縮させようと力をいれても、全ての運動単位が動員されるわけではない。訓練開始後すぐに筋力が増してくるのはこの動員される運動単位数が増えるためとされている。大脳の興奮水準が上がるとも言い換えられる。4週程度訓練を続けると、筋肥大が起こり、さらに筋力は増す。筋肥大では筋原線維の肥大と数の増加の両者が起こっている。筋線維が分裂して増えて筋力が増強されるのかどうかは、明確な結論が得られていない。

説明

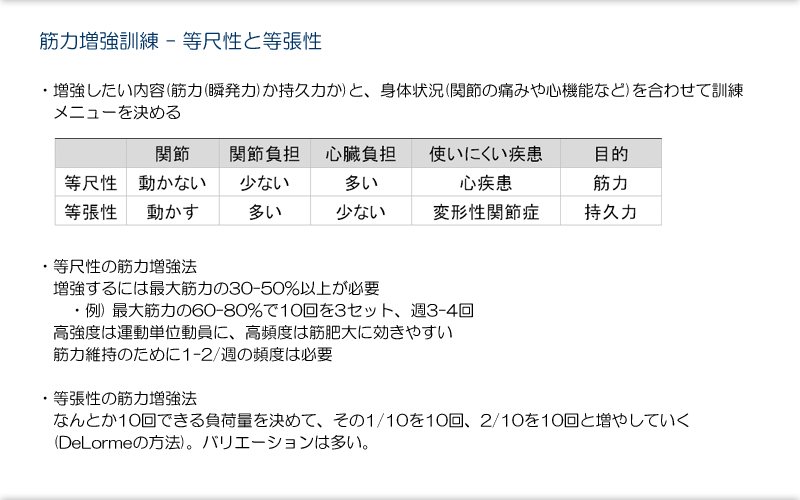

等尺性筋力増強と等張性筋力増強を使い分けることが重要である。瞬発力を鍛えたい場合は等尺性が好まれ、持久力中心に鍛えたい場合は等張性が好まれる。さらに持病がある場合には、その疾患への影響を考慮する。心臓関連の病気があって運動制限が必要な場合、心負担の大きい等尺性運動は控え、自転車をこぐなど等張性運動を勧めるようにする。逆に変形性膝関節症などで関節に問題がある場合には、関節軟骨をすり減らす頭頂運動は避けて等尺性運動を重用する。

筋力増強法にはいろいろな方法が提唱されている。最大収縮なら1日1秒でも筋力増強効果が認められる。強度を強く設定すれば運動単位の動員への効果が強くなり、低めの強度で頻度を増せば筋肥大の要素が大きくなる。

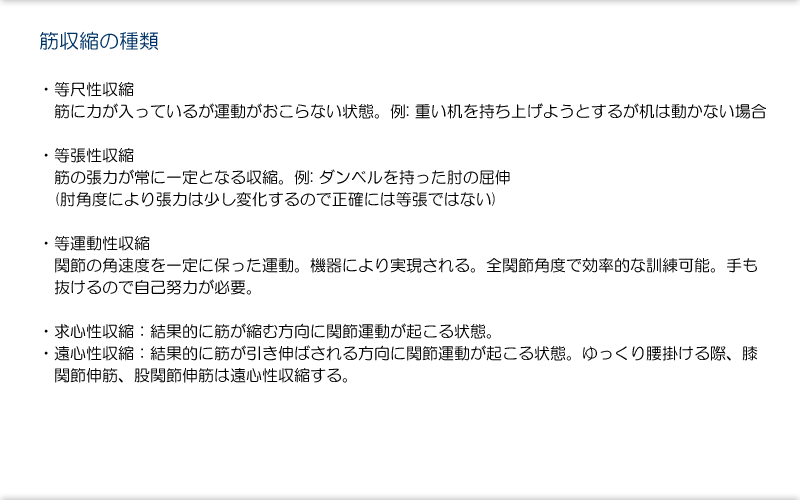

説明

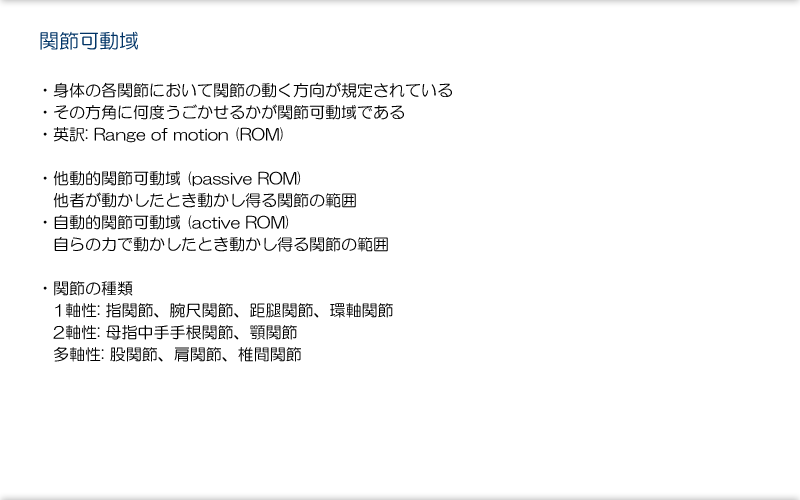

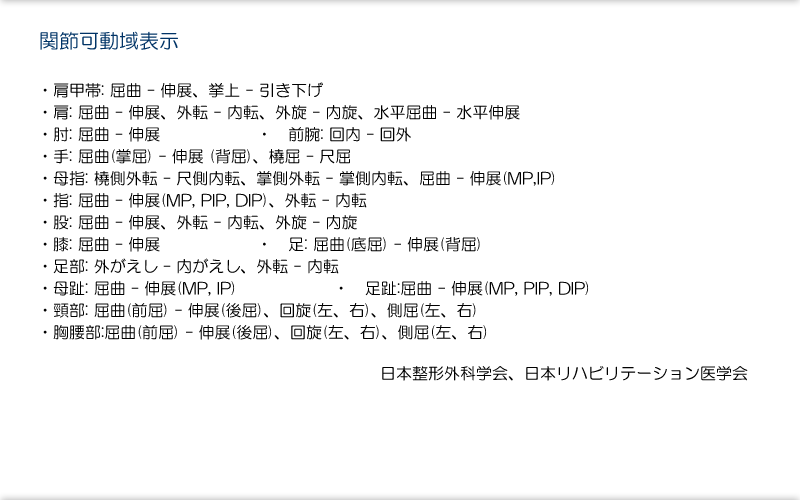

関節可動域は関節をどの方向に何度動かせるかの表現である。英語の略称ROM (アールオーエム)が頻用される。他者が動かした際の記録、他動的関節可動域 (passive ROM)と、自らの筋力で動かした場合の記録、自動的関節可動域 (active ROM)とを区別する。

関節がどの方向に動くかを規定するのは関節の形であり、1軸性は屈曲伸展など一方向にしか動かせず、多軸性では複雑な動きが可能となる。

説明

関節可動域の呼び方は日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会の合意した表現に従うと良い。

説明

関節を動かさないでいるうちに、関節周囲の結合組織がつながりあってしまい、他動的に動かせる範囲が正常範囲より狭まっている状態を拘縮という。筋は引き伸ばされないままでいると短縮してしまうため、拘縮に筋の短縮を伴う例は多い。特に痙縮のある手足を放置した場合にそうなりやすい。

用語として、強直、痙縮、固縮と拘縮を間違えないで欲しい。

嚥下障害患者では、特に、胸郭、肩、頚部などのROMを確認しておきたい。

説明

拘縮の治療は「引き伸ばすこと」である。ただし、1ヶ月以上ROMをしないままでいれば組織的に不可逆な変化が起こっており、元に戻すことは困難である。

伸ばし方には、ROM訓練(屈伸などの繰り返し)と、持続伸張がある。例えば踵側より爪先側を高くした三角の板に立っていることで、下腿三頭筋(下腿後面の筋)が持続伸張される。

ROM訓練は痛く苦しいものであり、拘縮を来して治療するより、拘縮を来さないように予防的にROMをすることが大切である。予防には、1関節5ROMを1日2回行うことが推奨されている。

推薦図書

- 千野直一(編): 現代リハビリテーション医学、第3版、金原出版, 2009

- 山田 茂、福永哲夫(編): 生化学、生理学からみた骨格筋に対するトレーニング効果、第2版、ナップ, 2003

- 奈良勲、浜村明徳(編): 拘縮の予防と治療、第2版、医学書院, 2008